所謂“庚日”是人們用天干、地支來紀日的辦法,跟天干地支編年法相似,“庚”是10個天干中的一個,以庚為最初的日期即為“庚日”,例如庚寅日,跟下一個“庚日”正好相差10天。

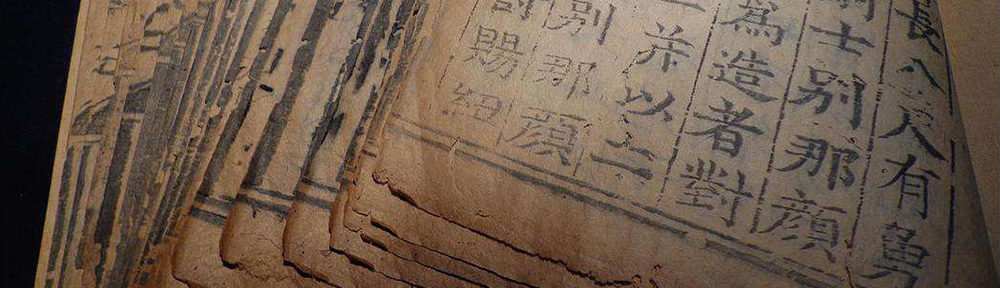

“三伏”,它由來已久,這要追溯到秦漢時期,我國從公元前七七六年至今,盛行“干支紀日法”,便是把天干的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸;地支的子丑寅卯辰已午未申酉戌亥各取一個字結合而得甲子、乙丑、丙寅……等六十組的不同稱號來記日子,每當有“庚”字的日子叫“庚日”。

秦漢時盛行“五行生克”的唯心說法,以為最熱的夏天日子屬火,而庚屬金.火克金(金怕火燒融),所以到庚日,金必伏藏。于是就規則從夏至日(陽歷六月二十一日或二十二日)后第三庚日為初伏(有十天),第四庚日為中伏(有的年是十天,有的年是二十天),立秋(陽歷八月七日或八日)后榜首庚日為三伏,有十天)。這樣,三伏就有固定的日期了。依照這種規則,能夠算出伏天在陽歷的七月中旬至八月中旬。

“夏至三庚數頭伏”便是民間計算“入伏”的一句經歷俗話,意思是說夏至后的第三個“庚日”即為入伏。此外還規則,第四個“庚日”為“中伏”,立秋后的榜首個庚日為“末伏”,頭伏、末伏都是十天,中伏的時刻不固定,也有一中伏是20天的。

『祖父筆記』文章,未經答應不得♂轉載♂!

隨機文章: