八字預測的依據:人和宇宙是一個整體

相信大家已經從理論上知道人和宇宙是一體的,本源是同一種東西,(不知怎么形容這個東西)所以,天地的變化人會隨之變化。關于人生際遇的不同,富貴貧賤的差異,各宗教及哲學流派都有自己的看法。佛家講業力,三世因果。道家里沒有明言但實質上也是講究因果報應的。儒家則對己經存在的富資貧賤的果來展開討論,避開那個造成富貴貧賤差異的因,強調修身、齊家、治閩、平天下。窮則獨善其身,達則兼濟天下。三者來看,佛家可以說是兼容他學,與儒道兩家的觀點不矛盾且相輔相成。而儒道則更像是一對陰陽互補的太極關系。太極是道教的標志,更是易的基本原理,而易更是儒家之祖,歷代大儒無不精通易,從這個角度出發,儒道是近親,甚或此兩者同出而異名。

儒家人生態度是積極進取的、入世的。孔子念念不忘的是“克己復禮”,是“博施于民而能濟眾”。為了實現人生理想,成為志土仁人,就須"無求生以害仁,有殺身以成仁”。即時時事事處處以實踐倫理道德為指歸。孟子堅信人能培養自己的浩然正氣,能盡心、知性、知天,用自己的學說積極影響君主,使其仁政學說澤被天下。董仲舒窮神竭思,構造了一個以天人感應為核心的神學目的論體系,是為了替漢武帝“持一統”服務,為地主階級的“天不變,道亦不變”的政治理想效力。宋代理學家更是以“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”為標榜,將強烈的主體意識滲透于社會生活之中。范仲淹“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的千古名言,更是儒家積極進取精神的結晶。道家人生態度與儒家迥然相異。他們睥睨萬物,“以死生為一條,以可不可為一貫者”。他們齊是非、齊萬物,“游乎塵埃之外”,要做超脫人世的圣人、神人、真人。他們感受到了現實生活對人的種種壓抑,但又不敢也無力去改變其消極退守的人生態度。在人生失意之后,最合適的居處便是“不知有漢,無論魏晉”的世外桃源。顯而易見,道家人生哲學與儒家人生哲學之間,形成了既相互對立、又相互補充的關系,使得中國文化很早就有了一個范圍周延、層次完整、性質屬于現世的人生哲學體系。在這個執著于現世的人生哲學體系中,包含著不同的人生態度:既有積極入世,先天下之憂而憂、后天下之樂而樂的仁人,也有超然塵外、情欲沉寂、自甘落寞的隱士。正因如此,儒道可以互為補充,成為進退取守皆可從容對待、保持心理平衡的調節劑。而由于二者都把人生價值追求的實現,按照自己的方式,放在今生今世,而不是來世或天圍,所以生長在中國文化土壤上的人,皆以“窮則獨善其身,達則兼濟天下”為心理框架。明清之際的大思想家王夫之說:

“得志于時而謀天下,則好管、商:失志于時而謀其身,則好莊、列”,正是“窮獨達兼”的心理框架的顯現。如果說,一種文化的活力和發達,是以它定型時期的理論思想的多樣性和適應性為前提的,那么,先秦時期莊子道家思想和儒家思想所構成的既是相互對立又是相互補充的關系的意義,也就在于它為以后中國文化的豐宮多彩^發展和自我調節能力的發揮,奠定了最早的精神基礎。

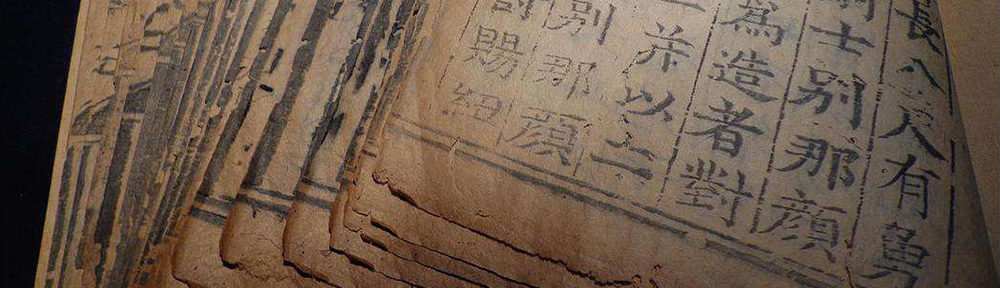

原傳八字根于唐,成于宋,創者徐居易,字子平,由于古人一般以字為稱呼,而不直呼其名,那是不禮貌的表現,三國演義中體現的最為明顯,公瑾、孔明、盂德、玄德等稱呼最為常見,即使對仇人也是如此稱呼。所以后人又稱徐居易發明的八字術為子平八字。子平先生是由仕入道的,而后很多道者又挾道技入仕,所以儒道兩家實際上早已經水乳交融難分難舍了。儒道兩家,由各自的理想人格和人生態度所決定,在政治取向上,前者傾心于廟堂,后者鐘情于山林。

儒家陽剛進取、積極入世的人生態度的集中表現,是心在廟堂之上,即一心想參政。孔子周游列國,是為了參政。盂子曾自稱:如欲平治天下,當今之世,舍我其誰也?宋代范仲淹“居廟堂之高,則憂其民”雖然有點群眾觀念,但仍是以在朝廷做官為依托的。總之,終封建社會之世,儒者們無不以天子垂詢,身居高位為榮。與儒家相反,道家倒是“淡化當官心理”的。其中相當一部分山水派詩人,

奉行是道家的人生哲學。他們以蟒袍加身為自然本性的喪失。逑安七子中的嵇康就說過“非湯武而薄周孔”,“越名教而任自然”:嚴格地說,山林與廟堂,在封建社會并無不可逾越的界限。真要當隱士的,畢竟是極少數。多數知識分子,只是在失意時借道家學說發泄對現實的不滿,作為心靈創傷的慰藉而已。可以說,

他們在臺上(廟堂、朝廷)時,是儒家;在臺下(山林、江湖)時,是道家。這也就是儒道何以會“互補”,兩種不同人生哲學何以會長期共存并繁榮發展的原因。據有限的史料記載:子平先生在晉安帝時為華陰令。后棄官學道,隱于武當山砂郎澗釣臺之下。隆安二年(398)羽化,后人祀之于石鼓庵,號徐真君。著有《定真論》、《喜忌篇》、《繼善篇》等被收錄在《淵海子平》一書中。

由于子平術這樣的產生背錄,所以其中就包含了作者及繼承者自身的看法和理解,《三命通會》《子平真詮》是《淵海子平》的續集,而三書的作者均為儒家仕人,所以其著作中就充滿了濃濃的儒家入世色彩,如用神乃人生之依托,而人生依托以財官為本,所以中國九成以上的男人幾千年的人生追求就四個字:升官發財。也就造成了官本位思想,升官發財的下一步就是腐敗,絕對的權力導致絕對的腐敗,當然這不在我們的探討之內,我也不想被。而中國九成以上的女人的追求就是自己的男人能夠升官發財,從而夫榮妻貴。但由于過去封建社會的男女地位的差異,女人如果不是有相當強焊的背景,如曹操之女,那就只有燒香拜佛寄托神靈帶給自己及自己的男人好運,所以在裝飾品上都有男戴觀音(官印)女戴佛(福)的風俗習慣。

而細細品味原傳八字歷代祖師的著作,在儒家入世的表象下,又不脫道家輕靈出世的思維模式。在社會歷史和人生歷程的發展方面,慊家看到的是穩態的東西,是“經”,是“常”。他們對現實人生的意義持充分肯定的態度。在社會歷史的發展方面,他們看到的是“百王之無變,足以為道貫”,是“天不變,道亦不變”。即使有變動,也只是屬于不可動搖的“常”的補充而已。在人生意義和價值方面,儒家看到并希望的,是通過主體努力,使個人的價值在整體利益的實現中得以體現,并由此將自己的功業融入歷史文化的積累中,從而求得精神上的永恒。他們以仁的實現為己任,“正其誼而不謀其利,明其道而不計其功”,“居敬窮理”,抑制“人心”,弘揚“道心”,最終目的是“為萬世開太平”。這主要是因為他們堅信,人生有其恒定的內在價值,而且這種價值不會因社會變遷、人生際遇的不同而變化,而消失。道家看到的是另一面。他們眼中的事物,都是變動不居的,沒有質的穩定性。他們感嘆人生的短暫和變化不已,說:“物之生也,若驟若馳,無動而不變,無時而不移。當然,他們也認為有恒定的東西,這恒定的東西便是“無終始”的“道”。它“自本自根,未有天地,自古以固存:神鬼神帝,生天生地;在太極之先而不為高,在六極之下而不為深,先天地生而不為久,長于上古而不為老”。可悲的是,道家愈是標榜“道”的永恒性和絕對性,便愈覺人世之短暫和相對性,從而愈是抱一種“游世”的態度。這剛好與儒家人生哲學的思維趨向相映成趣。

①祖父筆記①文章不得自行轉載,違者必追究!

隨機文章: